海外で買い付けして個人で販売するには?輸入ビジネス入門 – 個人でも商品を輸入仕入れする方法をご紹介

輸入販売ビジネスにとって、商品仕入れはビジネスの生命線とも言えます。他社との差別化を図り、より独自性や個性を出したいと考える個人事業主や経営者にとって、自ら目利きした商品を海外から買い付けし、日本国内で販売することはとても魅力的なビジネスと言えます。そこで、輸入ビジネスの入門編である個人輸入で、海外商品を仕入れる方法を紹介していきます。

海外から買い付けした商品で利益を得る「輸入販売ビジネス」について

「輸入販売ビジネス」とは、海外で買い付け、輸入した商品を日本国内で販売して利益を得る、とてもシンプルな物販ビジネスです。とは言え、海外の仕入先との売買取引が発生するビジネスであり、また国境を越えるビジネスとなるため、英語でのコミュニケーションや通関、関税、国際輸送、輸入に関連する法規制といった、輸入販売ビジネスならではの最低限の知識が必要となります。

| 利益を得るための輸入販売ビジネスの最短ルート教えます!! |

|

ビギナーでも失敗しない、高収益な輸入ビジネスを数多くサポートしてきた私が、利益を得るための輸入販売ビジネスの最短ルートをお教えします!詳しく知りたい方は、まずはお気軽にご相談ください。 |

輸入販売ビジネスの概要と利益の出し方

輸入販売ビジネスは、具体的には海外の卸や小売の販売サイトからオンラインで商品を仕入れる、または直接海外メーカーから商品を仕入れ、国内のオンラインまたはオフライン(実店舗)等で再販売するビジネスモデルです。

ここからは、輸入販売ビジネスでの利益の出し方について詳しく紹介していきます。

海外からの仕入れによる利益の獲得方法

輸入販売ビジネスでは、海外の卸や小売の販売サイトまたは直接海外買い付けにより仕入れた価格と日本国内での販売価格の差額が利益となります。もう少し詳しく説明すると、

| 利益= 国内販売価格 ー(商品原価+諸費用) |

という計算式になります。

商品原価は、商品そのものの価格です。

輸入では、この商品原価に加え、海外から日本までの輸送費や通関、関税、代行手数料などの各種手数料といった諸費用が別途発生します。また、輸送費は貨物の大きさや重さによって異なる上、商品カテゴリーによって関税率も異なります。また、外貨建ての商品は商品原価や諸経費が決済時の為替レートにより変動します。

海外仕入れで利益をしっかり獲得するためには、諸費用や為替レート等の変動要因を事前に織り込んでおくことが重要です。

「薄利多売」vs「厚利少売(高付加価値ビジネス)」

輸入販売ビジネスに限らず、流通業をはじめあらゆるビジネスに共通することですが、利益を出すには大きく分けて2つの手法があります:

① 薄利多売

1つ1つの利益は薄く(低く)ても、全体の販売数量を増やすことで大きな利益を確保する手法です。これは資金力や販売力がある大手企業の戦略であり、中小企業や個人事業主は数量・ボリュームでは到底太刀打ちできません。大手小売のイオンやユニクロ(ファーストリテイリング)を想像してみると分かりやすいですね。

② 厚利少売(高付加価値)

少ない販売数量でも、付加価値の高い商品を提供することで、しっかりと厚い(高い)利益を確保する手法です。厚利少売のビジネスは、百貨店や専門店を想像してみると分かりやすいですね。資金力や販売力が限定される個人事業主や中小企業であれば、ニーズを細分化した高付加価値戦略でしっかりと利益を上げる手法が最適解です。また、全国展開するような大手企業はマス市場を主戦場としているため、ニーズを細分化したニッチ市場に参入してくることは、まず考えられません。

まずは無理をせず、自分に合った手法を選ぶことが何よりも大切です。

5つの輸入販売ビジネスモデル

冒頭お伝えしたように、輸入販売ビジネスにとって、商品仕入れはビジネスの生命線とも言えます。そこで、輸入販売ビジネスにおける代表的な5つの商品調達方法を紹介していきます。

(1)→(5)の順にビジネスの難易度が高くなり、資金力や専門知識が必要になります。それぞれメリット・デメリットがありますので、自分に適したビジネスモデルを選ぶことが大切ですね。

(1) 無在庫販売

無在庫販売は、注文が入った後に海外(卸)販売サイトやサプライヤーに発注するため、商品在庫を持つ必要がありません。リスクが低いため、輸入ビジネス初心者や事業資金が少ない方でも簡単に始めることができます。副業にも人気です。

但し、Amazonやヤフオク、Yahooショッピング、メルカリといった大手ECプラットフォームでは、無在庫販売を禁止しているため、販売に利用できるプラットフォームが限定されます。また、また納期や配送の遅延、在庫管理などに因るトラブルも多発しているため、ビジネスとして本格的な収益化を目指すには不向きなビジネスモデルであることを念頭に入れておきましょう。

(2) 海外通販サイトからの輸入再販

海外市場で販売されている商品を海外通販サイトで購入して輸入し、日本で再販するビジネスモデルです。日本未発売ブランドや日本では入手困難な商品、海外オリジナル商品といったプレミアム度の高い商材を確保することが可能です。

但し、基本的には海外の一般消費者向けサイトから小売価格で商品を仕入れるため、十分な利益を確保することが難しく、また誰でもアクセス可能な通販サイトからの商品調達となるため、価格競争に巻き込まれやすくなります。さらに、一度にまとめて買い付けできる数量が限られるため、ビジネスの再現性が低く、長期的にビジネスの拡大を目指すには不向きなビジネスと言えます。

(3) 海外メーカーからの輸入販売

海外市場で販売されている商品を海外メーカーや工場から直接仕入れて輸入し、日本で販売するビジネスモデルです。実はこれが、多くの商社や企業が採用する一般的な輸入貿易のビジネスモデルです。

メーカー直で、ある程度まとまった数量を仕入れるため、仕入価格を最安値に抑えることができ、また商品を安定的に調達することが可能です。ビジネスに再現性があるため、長期的にビジネス拡大を目指すには最適なビジネスモデルと言えます。

但し、多少の在庫リスクが伴うため、在庫管理が必要となります。また、細かい取引条件(最小発注数や価格、支払条件等)を事前に取り決める必要があるため、英語でのコミュニケーションや交渉スキルが求められます。

(4) 海外製造委託(ODM)の自社輸入販売

ODMはOriginal Design Manufacturingの略で、自社では商品企画/デザインと販売のみを行い、製品設計・開発および生産を海外の製造工場に委託することで、自社のオリジナル商品を作ることができます。ODMは、自社に技術やノウハウ、生産能力がなくても、製造工場の技術力を借りることで、極論、個人でも、ものづくりの素人でも、誰でも簡単に自社ブランドのオリジナル商品を手に入れることができます。

但し、オリジナル商品を作るには、生産ロット数が数千単位になる可能性もあり、大きな資金が必要となります。また、1モデルで大量の在庫を抱えることになるため、大きなリスクが伴います。

資金繰りや在庫のリスクを低減するためにも、十分な販路開拓ができている、売り先がある既に決まっているなど、ある程度売上予測が立つまではODMは控えた方が安心です。

(5) 海外製造委託(OEM)の自社輸入販売

OEMはOriginal Equipment Manufacturingの略で、自社で商品企画、製品設計・開発、販売を行い、海外の製造工場に生産を委託することで、自社のオリジナル商品を作ることができます。OEMは、生産能力がなくても、技術やノウハウさえあれば製造を委託することができます。分かりやすい例を挙げると、Apple社は自社の製造工場を保有していませんが、Apple社が商品企画や設計・開発した技術を中国の製造工場に提供し、製造を委託することで、iPhoneが中国で製造されています。

ODMよりもさらにワンステップ難易度が高く、自社で製品設計や開発まで行う必要があるため、高い技術力や開発力が必要となります。また、商品開発には膨大な時間と資金を要するため、個人事業や小規模事業には不向きな、実現可能性の低いビジネスモデルとなります。

個人輸入とその他の輸入形式の違い

輸入販売ビジネスと一括りにしても、実は様々な輸入形式があります。例えば、個人輸入で海外から商品を仕入れて、国内販売をしてしまったら大問題!違法となることをご存知ですか。「なにが違法なの?」と思った方は、要注意です。個人輸入とその他の輸入形式の違いを詳しく説明していきます。

(1)「個人輸入」vs「一般(商業)輸入」

輸入についてネット検索すると、よく個人輸入という言葉が出てきますが、実は個人輸入は個人や個人事業主が輸入するから個人輸入ではありません。

個人が、自分で使用することを目的に輸入することが個人輸入であり、たとえ個人や個人事業主であっても販売目的で輸入する場合は、一般(商業)輸入となります。

では、なにが違法なのか?というと、例えば、個人が自分で使用することを目的に化粧品を海外から個人輸入する場合には全く問題ありません。ところが、化粧品を販売目的で輸入する場合は化粧品製造販売業許可という許認可が必要となります。この許認可を受けずに化粧品を輸入し、国内販売する行為は違法に当たります。個人輸入はあくまで自己責任となりますが、一般(商業)輸入になると他者の安全を担保する必要があります。

(2)「小口輸入(商業輸入)」vs「一般(商業)輸入」

小口輸入は、個人や個人事業主、企業が「販売目的」で小規模の量(課税価格20万円以下)を輸入する商業輸入ことを意味します。対して、ある程度まとまった物量やコンテナ等を利用して大量の商品を輸入することは、一般(商業)輸入となります。

いずれにしても、小口であれ大口であれ販売目的である以上は、商業輸入として同様の輸入手続きや法規制が適用されます。

(3)「小口輸入(商業輸入)」vs「個人輸入」

小口輸入は、販売を目的とした少量(課税価格20万円以下)の商業輸入であるのに対し、個人輸入は個人使用を目的とした少量の輸入となります。

同じ少量であっても、販売目的か個人使用目的かによって適用される法規制や担う責任が異なります。また、関税の算出方法が異なるので注意が必要です。

小口輸入vs個人輸入の関税の算出方法について

海外から商品を仕入れる際は、「関税」と呼ばれる税金が課されます。関税は、個人使用の商品や贈り物であっても、原則としてその商品の課税価格に対して課されることになります。また、販売を目的とした小口輸入と個人使用を目的とした個人輸入では、関税率を掛けるベースとなる課税価格の算出方法が異なりますので、詳しく説明していきます。

|

課税価格:

|

◆小口輸入の関税算出方法

[仕入価格x100%+送料+保険料+手数料等]x関税率

※ 課税価格の合計額によって、同じ商品でも適用される関税率が異なります。

少額輸入貨物(課税価格の合計額が20万円以下)の簡易税率について、詳しくはこちらhttps://www.customs.go.jp/tsukan/kanizeiritsu.htm

◆個人輸入の関税算出方法

海外の市場小売価格x60%x関税率

小口輸入同様に、課税価格の合計額が20万円以下の場合は、簡易税率が適用されます。

※課税価格の合計金額が1万円以下の場合は、関税・消費税が免除となります。

もう少し分かりやすく説明すると、海外での販売価格が16,666円以下の場合は、16,666x0.6=9,999円が課税価格となり、関税・消費税が免税となります。但し、免税は全ての貨物に適用されるのではなく、除外品目があるので、ご注意ください。詳しくはこちら

https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1006_jr.htm

一般(商業)輸入の関税の算出方法について

最後に、一般商業輸入の課税価格と関税の算出方法についてお伝えします。一般商業輸入では、基本的にはCIF(Cost, Insurance and Freight)価格を課税価格とするため、商品代金+保険料+送料等の合計金額に対して課税する小口輸入と考え方は同じです。

但し、課税価格が20万円を超える一般輸入の場合は、実行関税率表に従って各品目に適用される関税率が細かく規定されています。

実行関税率表について、詳しくはこちら

https://www.customs.go.jp/tariff/2024_04_01/index.html

(4)税関における「個人輸入」と「小口輸入(商業輸入)」の判断基準

税関における「個人輸入」と「小口輸入(商業輸入)」の判断基準に関しては、実は、輸入通関時に税関で明確に個人使用目的か販売目的かを見分けることは非常に困難です。そこで、税関における判断材料とされているのが、価格や数量、輸入の頻度となります。

個人輸入であれば、個人が消費する常識的な範囲が判断基準となります。そこで、個人輸入では輸入できる数量の上限が定められているものがあります。例えば、

| 化粧品(石鹸、シャンプー、歯磨き粉等) → 標準サイズで24個まで |

| 医薬品・医薬部外品(サプリメント、育毛剤、使い捨てコンタクトレンズ等) → 2か月分まで |

| 医療機器(マッサージ器等) → 1台まで |

と上限が設けられています。

但し、数量にかかわらず、販売目的での輸入はすべて商業輸入となりますので、法規制などのルールに従って輸入および販売をする必要があります。また、インボイス上に「For commercial use(商業利用目的)」や「For personal use(個人使用目的)」と記載してあるとスムーズに通関手続きを完了することができます。

海外輸入商品はどうやってセレクトするのか?セレクト方法5つ

ここまで輸入販売のビジネスモデルや輸入形式について詳しく説明してきましたが、結局のところ、どうやって海外輸入商品を選べば良いんだろう?と初期段階で立ち止まってしまい、なかなか行動に移せない方も多いのではないでしょうか。そこで、わざわざ外国から商品を仕入れる『輸入ならでは』のメリットやデメリットから最適な輸入商品のセレクト方法について追及していきます。

1.日本未上陸の目新しい&差別化できる商品

日本市場には世界中のあらゆるモノが溢れていると思われがちですが、実は世界には日本でまだ紹介されていないお宝商品がたくさん眠っています。わざわざリスクを取って海外から商品を仕入れるのに、既に日本市場に溢れている類似商品では、全く輸入の意味がありません。他社に先駆けて、いち早く日本未上陸の目新しい、そして差別化できる商品を取扱うことによって、自ら価格設定ができるようになり、引いては高い利益を確保することが可能となります。

2.小さい、軽い、高い商品

国際輸送の場合、送料が予想以上に高くなる場合があります。これは、輸送費は基本的に、容積または重量のいずれか高くなる方の運賃が適用されるからです。となると、容積の大きい(嵩張る)安価なもの、例えばプラスチックの収納容器や組立品、や重量が重い安価なものは非常に輸送効率が悪く、商品そのものの価値に占める輸送費が相対的に高くなるため、商品価値と価格のバランスが悪くなります。そこで輸入には、一般的に小さくて軽い、商品価値の高い商品が良いとされています。

3.修理・保証・アフターサービスの必要性の有無を確認

海外からの輸入品となると、販売後に修理やアフターサービスの必要性がでてきても、多くの場合対応することが非常に困難です。特に、電化製品や精密機器などは、故障や不良に備えて修理部品や交換品をストックしたり、修理ができる人員を確保しておくなど、販売後も役務を提供することになるため、非常に手離れが悪い商品となります。

正直、小規模事業の場合は手離れが悪い輸入商品はお勧めしませんが、需要が高いのも事実です。もし電化製品や精密機器の輸入を検討するのであれば、海外メーカーと事前に保証期間や保証対象、不具合・不良発生時の対応方法などを取決めておくことが大切です。

4.関税率が低い、または無税

すべての輸入品には、実行関税率表に基づいて各品目に定められた関税率が課されます。この関税率が無税のものもあれば、30%を超えてくるものもあります。例えば、革靴の関税率は、課税価格の30%または1足4,300円のうちいずれか高い方が適用されます。但し、原産国によって関税率は変わります。EPA(経済連携協定)を締結している国や特恵適用国であれば、基本税率よりも関税率は低い、または無税になります。関税はコストですので、関税率の低い商品をセレクトする、もしくはEPA加盟国や特恵適用国が原産となる商品をセレクトするのも一つの選択肢です。

5.輸入が禁止・制限されている、または許認可の要・不要を確認

海外から商品を輸入するにあたり、そもそも輸入自体が禁止されているものもありますし、食品衛生法や植物防疫法、家畜伝染病予防法など、関連する法令に基づき許認可や届出が必要なものもあります。また、化粧品の輸入には製造販売業許可が必要となり、個人事業者でも取得は可能ですが、許可取得にあたり様々な基準が設けられていて相当ハードルが高いため、誰でも簡単に取得できるものではありません。輸入販売ビジネスに慣れるまでは、許認可や届出が必要な商品の輸入は回避した方が賢明です。

| 利益を得るための輸入販売ビジネスの最短ルート教えます!! |

|

ビギナーでも失敗しない、高収益な輸入ビジネスを数多くサポートしてきた私が、利益を得るための輸入販売ビジネスの最短ルートをお教えします!詳しく知りたい方は、まずはお気軽にご相談ください。 |

海外輸入商品の仕入れ先を探す4つの手法

ここまで海外輸入商品をセレクトするにあたり、重要なポイントについてお伝えしてきました。ここからは、海外輸入商品の仕入れ先(ビジネスパートナー)を探す4つの方法について紹介していきます。

1.海外通販サイト・海外仕入れサイト

輸入販売ビジネスは海外の商品を仕入れるところから始まります。また、輸入とは言え、基本的には物販ですので、商品の仕入れがビジネスの成否を左右します。そこで、商品仕入れにあたり、海外通販サイトや海外仕入れサイトを難易度別にご紹介していきます。

レべル①:国内の海外商品卸し販売サイト

一番簡単なのは、日本国内で海外商品を卸し販売している日本語サイトを活用することです。日本語で商品紹介されていますので、英語が苦手な方でも安心です。サイトはECプラットフォームを活用しているので、クレジットカードや電子マネー等で簡単に決済することが可能です。但し、誰でも簡単にアクセスして購入できるため、すぐに価格競争に巻き込まれることは覚悟しておく必要があります。

海外商品を卸し販売している日本語サイトの例:

◆ NETSEA:https://www.netsea.jp/

アパレル。ファッションアイテムから家具、インテリア、食品など幅広いカテゴリ―を網羅し、日本最大級の商品数を誇るネット仕入サイトです。

◆ スーパーデリバリ―:https://www.superdelivery.com/

スーパーデリバリ―は、アパレル・ファッションアイテムから生活雑貨、家具、食品、家電製品、さらには店舗用什器・資材など、業者向けに幅広い種類の商品を取扱っています。

◆ TEMU:https://www.temu.com/jp

Team Up &Price Downの頭文字を取り、世界中のメーカーやセラーブランドをオンラインで結び、手頃な価格で高品質な商品を提供する通販サイトです。日本語サイトも充実していますが、商品の発送は、中国をはじめ海外の倉庫から出荷されることになります。

レベル②:海外の個人向けECサイト

日本未上陸の商品を探すなら、海外の個人向けECサイトを活用するのが便利です。但し、表記は英語や現地の言語となりますので、翻訳ソフトなどを活用して解読する必要があります。レベル1に比べると取引のハードルが上がるので、参入障壁が高くなる分、競合は減りますが、基本的には小売価格での仕入れとなり、また海外からの発送となるため輸送費を含め、仕入コストは高くなります。また、個人向けのECサイトですので、まとまった数量の仕入れには向かないため、ビジネスの再現性は低くなります。

海外の個人向けECサイトの例:

◆ Amazon:https://www.amazon.com/

いわずもがな、Amazonです。アメリカのAmazonが最大級ですが、アメリカ以外にも多くの国でそれぞれのサイトがあり、日本未上陸の面白い商品がたくさん掲載されています。

◆ eBay: https://www.ebay.com/

アメリカのオークションサイトですが、世界中にユーザーが存在しており、面白い商品がオークションで取引されています。1点モノやレア商品など思わず掘り出し物と出会えるチャンスがあるかも知れません。

レベル3:海外のB-to-Bサイト

個人向けECサイトでは、小売価格での仕入れのためコスト高となり、またある程度まとまった数量の仕入れができないため、ビジネスの再現性が低いことがネックでした。そこで、海外のB-to-Bサイト(簡単に言えば、業販)を活用することで、これらの課題を解決することができます。但し、B-to-Bサイトには「世界の工場」と呼ばれる中国メーカーの出品が大半を占めているため、価格競争力はあるものの、サイト内は類似商品で溢れ返っています。目新しい商品や他社と差別化できる商品を探すのは至難の業となることを心に留めておきましょう。

海外のB-to-Bサイトの例:

◆ アリババ集団:https://www.alibaba.com/

アジア最大のB-to-Bショッピングサービスを展開する卸売りサイト。世界中のサプライヤーとバイヤーをオンラインで結び、その規模の大きさが最大の特徴です。日本語サイトも充実しており安心です(但し、メーカーとのやり取りはメーカーの現地言語または英語となります)。

2.海外展示会・見本市

海外でも大小含め多くのメーカーが集まる展示会や見本市が世界中で開催されています。輸入販売ビジネスをはじめるにあたり、既に進出したい業種や分野が決まっているのであれば、海外の展示会や見本市から取引先を見つけるのもお勧めです。

また、来場には業者限定の展示会もあれば、一般消費者を受け入れている場合もあります。いずれにしても、商談前提で海外展示会を訪問するのであれば、業者限定もしくは比較的来場者が少ない平日に訪問することをお勧めします。

JETRO(日本貿易振興機構)の公式サイトから世界の展示会・見本市の情報が入手できます。詳細はこちら

https://www.jetro.go.jp/j-messe/

3.直接契約:海外へ買い付けに行く・海外のメーカーと独占契約を結ぶ

海外旅行が好きな方や海外の雑貨やアパレルが大好きな方は、実際に海外に渡航してメーカーと直接交渉したり、商品を問屋街などで直接買い付けるケースもあります。また、現地のショップや店舗で気になった商品のラベルをチェックして、現地メーカーに直接問い合わせてみるのも良いでしょう。瞬時に商品が目利きできるくらい商品に関連する情報を豊富に持っている、語学力に自信がある、または現地での仕入れ交渉や臨場感が楽しめるという行動派の方にはピッタリな方法です。

また、日本ではまだ誰も扱っていない日本未上陸の商品やブランドを発掘できる可能性があるのも、海外へ直接買い付けにいく大きなメリットです。

さらに、何度もメールでやりとりするよりも、現地でメーカーと直接Face-to-Faceで交渉ができると、簡単には譲ってもらえない独占販売権の交渉ができたり、契約締結からビジネス展開までのスピードが加速します。

4.各国大使館の商務部

各国の在日大使館の主な役割は、国家間の外交交渉をはじめ自国と自国民の利益の保護、外国との文化交流の促進などが挙げられます。ここまで聞くと、輸入販売ビジネスに全く関係ないと思うかも知れませんが、実は各国の在日大使館には商務部という部署が設けられており、商務部では自国製品の日本への輸入促進や自国企業へのビジネス支援など貿易振興を行っています。日本に商品を輸出したい、日本市場に進出したい自国企業の情報も豊富に保有しているため、これから海外商品の仕入れ先を探すにあたり情報収集に大いに活用することができます。

輸入販売ビジネスを始めるための最低限の知識

ここからは輸入販売ビジネスを始めるにあたり必要最低限知っておくべき3つの知識について説明していきます。上述で説明した内容を簡単にまとめています。

1.関税知識

海外から商品を仕入れる際は、あらゆる商品に「関税」と呼ばれる税金が課されます。関税の算出方法は、課税価格x関税率となります。

課税価格の考え方は、目的によって大きく分けて2パターン:

■ 個人輸入(個人使用目的)=海外小売価格x60%

■ 商業輸入(販売目的)=商品代金(仕入金額)+送料+保険料+手数料等

適用される関税率は、課税価格によって異なる:

20万円以下:簡易税率

20万円以上:実行関税率表に基づいた税率

関税はコストとなります。販売目的で海外から商品を輸入する場合は、事前に関税率を確認した上で、販売価格を設定しましょう。

2.「フォワーダー」等の通関サービス

海外から商品を輸入する場合、かならず貨物が到着した最寄の税関で輸入申告をして輸入許可を得るという通関手続きが必要となります。個人輸入や小口輸入でよく利用される国際郵便(EMS)や国際宅急便(DHLやFedEx等)のサービスには、はじめから通関サービスが付帯されているため、特に何もしなくても海外から貨物がスムーズに輸入者の元に届きますが、実は裏では、複雑な一連の通関手続き行われています。

また、パレットやコンテナ等を利用する一般商業輸入の場合は、フォワーダーを利用するのが一般的です。通関手続きは自力で行うことは可能ですが、その手続きの煩雑さから殆どの輸入者はフォワーダーや通関業者を利用しています。ちなみに、フォワーダーとは国際輸送に必要なあらゆる業務の手配(トラック、船舶・航空機・鉄道などの輸送手配から通関業務、書類作成等)をワンストップで担う国際物流のスペシャリストであり、物流をトータルコーディネートする付加価値の高いサービスを提供しています。

3.「輸入原価」の算出

日本国内での売買とは異なり、輸入には思いもよらない経費が発生する可能性があります。せっかく海外から商品を仕入れたのに、まったく利益が出ない…と後悔しないために、予め輸入の際に発生するコスト(諸費用)を計算して、輸入原価を算出しましょう。輸入原価に算入すべきコストの例は以下の通りです:

- 商品の価格

- 国際輸送費

- 梱包費用

- 手数料(保管料やハンドリング等)

- 海上保険料

- 通関費用

- 輸入にあたり各種届出

- 関税

- 税関検査費用

- 国内配送料

- 銀行手数料

また、必ず事前にインコタームズによる貿易条件を海外取引先に確認して、費用負担やリスク負担を明確にしておきましょう。インコタームズの詳細はこちら

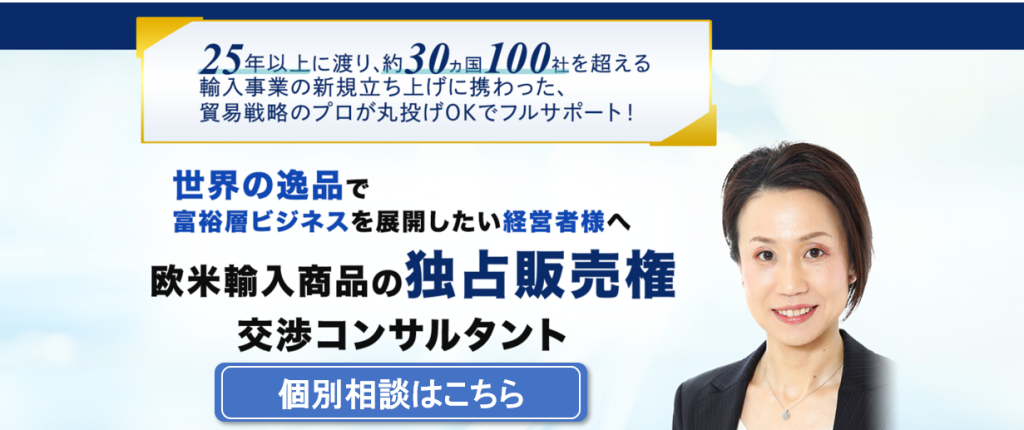

輸入販売ビジネスのゼロイチをサポートします!

輸入販売ビジネスは基本的には物販となるため、いかに売れる・売りやすい良い商品を選び、いかに安い価格で仕入れることができるか、そして輸入から発生するコストを事前に織り込んで、いかに輸入原価を正確に把握できるかがビジネスの成否に大きく影響します。

そこで、25年以上に渡り、約30ヵ国、100社を超える輸入事業の立ち上げに携わった貿易戦略のプロが輸入販売ビジネスのゼロイチを伴走&フルサポートいたします。

まとめ: 個人でも輸入販売ビジネスを成功させるための要点

個人でも輸入販売ビジネスを成功させるためには、まずは自分に適した利益の出し方を理解することから始まります。輸入販売ビジネスは、海外で買い付け、輸入した商品を日本国内で販売して利益を得る、とてもシンプルな物販ビジネスですが、国境を超える輸入ならではの難しさもあります。商品によっては様々な法規制が適用されたり、許認可や届出が求められる場合があります。個人輸入だから大丈夫ではなく、たとえ個人が輸入する場合であっても、販売を目的としている場合は、数量に関係なく、一般の商業輸入と同様の法令順守が求められます。

さらに、「結局、全く利益が出ていない!」とならないためにも、輸入販売ビジネスの生命線とも言える「商品」の仕入れには、売れる商品を選定するという視点も大切ですが、同様に仕入により発生するコストを算出して、可能な限り正確な輸入原価を事前に把握することがリスクヘッジにつながります。

また、持続可能な輸入販売ビジネスを実現するには、他者/他社が絶対真似できない(独占)商品を可能な限り安い価格で仕入れるルートを確保し、輸入に掛かるコスト(経費)を抑えることで、価格優位性を保つことが重要です。市場でオンリーワンの存在になることができれば、しっかりと利益が確保でき、継続的な輸入ビジネスを構築することができます。

個別相談について

「海外とビジネスがしたい!」と多くの方が輸入販売ビジネスに挑戦しますが、実は輸入には複合的に多くのクリアすべき要素が絡まっていて、自力で全てを理解するのは非常に困難です。もし、チャレンジしてみたいけど、やっぱり不安を感じるという方は、輸入ビジネスの専門家に相談することをお勧めします。25年以上に渡り貿易ビジネスに携わってきた貿易戦略コンサルタントが、机上の空論ではない、実体験を基にして実践に即したリアルな視点や角度からアドバイスいたします。いまなら90分無料の個別相談を受け付けております。

無料ダウンロード資料プレゼント

最後に、現在輸入ビジネスをしている、もしくはこれから輸入ビジネスの立ち上げを検討している方に朗報です!

独占販売権(専売権)獲得に向けた交渉において、その交渉をどう進めて良いのか分からない、貿易の専門用語が多くてコミュニケーションが取りにくいなどの課題を紐解く実践交渉マニュアルA to Zをダウンロードを無料でプレゼントしています。

これまで25年以上に渡り貿易ビジネスに携わってきた私自身の、交渉や契約に関する知識や経験、ノウハウを一冊のマニュアル本にまとめています。これから新たに輸入貿易や輸入ビジネスを始める方にも分かりやすく、基本的なポイントを完全解説しています。今だけ、無料で限定公開中ですので、是非お早めにダウンロードして下さいね。

自分だけが扱える海外商品の直接取引をコーディネートする貿易戦略コンサルタント。

中小の専門商社及び輸入車インポーターにて20年間に渡り、15ヵ国・100社以上の海外企業との交渉や売買・独占販売契約の締結、貿易実務、国際物流など海外業務全般に携わる。また、米国ラスベガスでの就労経験も持つ。

言語の壁、貿易の経験や知識不足等により海外ビジネスに積極的に取組めない中小企業が商社に頼らず、直接取引を実現するための支援サービスを提供している。

2019年4月より(公財)横浜企業経営支援財団にて横浜市企業のための国際ビジネスマッチングや海外展開も支援中。

2020年4月より(一社)Glocal Solutions Japan 認定専門家 「貿易戦略コンサルタント」として活動中。